去年冬天在萬華老街發抖,寒風鑽進骨頭裡,嘴角都凍僵了。那時只想找碗熱乎的。拐進騎樓下,一股濃鬱的香氣霸道地鑽進鼻子——是熬煮到位的雞湯香,混著米粒溫柔的氣息。老伯從冒著白煙的大鍋裡舀出一碗雞粥,米粒幾乎化開,呈現半透明的質感,懶洋洋地託著絲絲分明的雞肉絲。我捧著碗,熱氣熨帖著冰冷的臉頰,呼嚕一口下去,從喉嚨一路暖到胃底,那股子鮮甜醇厚,瞬間打敗了臺北的濕冷。那滋味像顆種子,在我心裡生根發芽:這麼好的東西,非得自己在家煮出來不可!

食材:一碗醇厚鮮美的靈魂根基

說真的,剛開始我以為煮雞粥嘛,不就是雞肉加米加水?大錯特錯。 這碗粥的靈魂,全藏在選材的細節裡。

- 雞種選擇: 我試過超市的冷藏雞胸肉,快是快,丟進粥裡一滾就柴得塞牙縫。也買過標榜「土雞」但吃起來味同嚼蠟的肉雞。直到請教了迪化街相熟的老攤販,他嗤笑一聲:「少年欸,想煮好雞粥,用錯雞就輸一半啦!」他推薦我找放山古早雞或黑羽土雞,特別點明要「適度成熟」的母雞,別太嫩。這種雞活動量大,肉質結實帶點嚼勁,皮下脂肪豐富,膠質也多。 後來我在傳統市場找到一位阿婆,專賣自家養的放山雞。她賣的雞摸起來肉質緊實有彈性,皮色是漂亮的淡黃。買回家半隻,光熬湯底那香氣,就跟我第一次在萬華聞到的一模一樣,濃得化不開!雞肉久煮也不容易散爛,吃起來就是特別甜。(好的雞肉真的關鍵!價格貴一點,但絕對值得。)

- 關鍵配角: 薑,絕對是雞粥的黃金搭檔。老薑記得拍裂,辛辣味才出得來,去腥提鮮一把罩。第一次煮時薑片切太薄,味道就弱了很多。至於米,我實驗過好幾種。蓬萊米煮出來太軟爛,像嬰兒食品;在來米口感偏硬,不合適。最後發現圓糯米混搭舊米最好!舊米吸水性強,容易煮開花,釋放澱粉讓粥更稠滑;少量圓糯米增加點QQ的口感,又不搶戲。比例大概是舊米:圓糯米 = 7:3。 水呢?別用自來水! 自來水的氯味會毀了整鍋粥的細緻風味。過濾水或礦泉水是基本配備。想再升級?有些老師傅會偷偷加一點點熬好的雞高湯凍進去,那個鮮味立馬翻倍(當然成本也翻倍)。

- 水分玄機: 米跟水的比例,簡直是場災難實驗現場。第一次水放太少,煮到一半就聽見鍋底傳來絕望的「啵啵」黏鍋聲,整鍋毀了,洗鍋洗到想哭。第二次矯枉過正,水加太多,變成稀稀的「雞湯泡飯」,毫無口感可言。參考了老師傅的做法,又自己調整,發現1杯米配12-15杯水是黃金區間(視米種和想要的濃稠度微調)。重點是米要先洗淨,浸泡至少30分鐘以上! 泡過的米粒吸飽水,煮起來快又容易開花。

熬煮:時間與溫度交織的魔法

雞粥的美妙,就在於米粒與雞的精華徹底融合。這過程,沒點耐心真不行。

- 處理雞肉: 買回來的全雞或半雞,我會仔細檢查有沒有殘留的細毛(尤其翅膀內側和脖子),用鉗子拔乾淨。內臟通常攤販會處理掉,但還是要留心。接著把雞肉剁成合適的大塊(不是小塊哦!)。雞爪剁掉指尖,雞脖子上的淋巴和脂肪塊要仔細剔除乾淨(這是腥味來源之一)。雞塊先用冷水沖洗幾遍,把血水雜質洗掉。然後燒一大鍋水,水滾後把雞塊丟進去,大火汆燙1-2分鐘,看到浮沫湧出就立刻撈起,用溫水沖洗乾淨。這步驟去腥效果一流,絕對不能省!洗乾淨的雞塊瀝乾備用。

- 湯底先行: 取一個夠大的厚底鍋(砂鍋最好,保溫性強),加入足量的冷水(切記是冷水開始煮!)和處理好的雞塊。丟幾塊拍裂的老薑進去。開大火煮滾,這時會有少量浮沫,仔細撇掉。轉成最小的火,讓鍋裡的湯保持微微冒著「蝦眼泡」的狀態,就是那種很小很小、幾乎不破的泡泡。蓋上鍋蓋,但別蓋死,留條小縫讓蒸氣散一點,這樣煮出來的湯才清亮不混濁。 這慢火細熬的過程,短則1.5小時,長則2-3小時也沒問題。時間越長,湯頭越醇厚,雞骨的膠質釋放越多。熬到用筷子戳雞腿肉能輕鬆穿透就可以了。把雞塊撈出來,放到不燙手。找個非常細的濾網(或鋪紗布),把熬好的雞湯徹底過濾,濾掉碎骨渣和雜質,得到清澈金黃的高湯。這才是一碗雞粥的靈魂所在!高湯放涼後,表面會凝結一層金黃色的雞油,別丟掉!這是天然的美味因子,煮粥時一起加回去。

- 分離雞肉: 稍微放涼的雞塊開始拆肉。雞胸肉順著紋理撕成粗絲;雞腿肉則可以帶皮切成小塊(皮煮在粥裡超好吃)。拆下來的雞骨頭別急著丟!把它們丟回濾淨的高湯裡再開小火熬個20-30分鐘,能把最後一點精華榨出來。雞皮單獨處理,切成小條,喜歡香脆口感的可以煎一下。

- 融合時刻: 把濾好的黃金高湯(連同雞油)倒回洗乾淨的砂鍋裡煮沸。加入浸泡好、瀝乾水份的米。這時可以再補一兩片薑增加香氣。大火煮滾後,立刻轉成小火(或甚至離火一下下讓它降溫)。重點來了:保持粥面微滾的狀態,就是偶爾冒出幾個小泡泡。蓋上鍋蓋,一樣留縫。 接下來的任務就是「顧爐火」和「攪拌」。初期每10分鐘去輕輕從鍋底往上攪幾下,防止米粒沉底黏鍋。熬煮約40分鐘到1小時左右,你會發現米粒漸漸脹大、變軟、開花,湯汁也越來越稠。這時加入拆好的雞肉絲和雞皮(如果喜歡)。雞皮放進去煮,會釋放膠質讓粥更滑。繼續小火熬煮約10-15分鐘,讓雞肉的鮮味融入粥裡。 粥的濃稠度掌握是勝負關鍵。我喜歡那種「湯匙插下去能緩緩倒下」的狀態。覺得太稠可以加點熱水調稀,但千萬別加冷水!太稀的話,只能開蓋多煮一會收汁了。起鍋前15分鐘調味:只需鹽! 鹽最能帶出雞肉的鮮甜。量要慢慢加,邊加邊試味道。喜歡白胡椒香氣的,這時可以灑一點點提味。

我的終極家常雞粥食譜大公開

經過無數次實驗調整(和失敗),這是我目前最滿意、也最接近記憶中萬華老攤風味的版本。份量適合3-4人享用。

| 材料類別 | 品項與規格 | 備註 (個人心得) |

|---|---|---|

| 核心主角 | 放山古早雞或黑羽土雞 (半隻,約1.2-1.5公斤) | (市場挑選秘訣:皮色淡黃有光澤,肉紮實有彈性) |

| 靈魂湯底 | 過濾水或礦泉水 (約3000ml) | (自來水萬萬不可!) |

| 米飯基底 | 舊米混圓糯米 (舊米1.5米杯 + 圓糯米0.5米杯) | (舊米煮粥更易稠滑!浸泡30分鐘以上) |

| 去腥提鮮功臣 | 老薑 (1大塊,約50g,洗淨拍裂) | (拍裂才能釋放風味精華) |

| 點睛調味 | 鹽 (適量,約1.5-2茶匙,視口味調整) | (起鍋前10-15分鐘加入,逐少新增試味) |

| 風味加成 (選用) | 白胡椒粉 (少許) | (不喜勿加,或於享用時灑碗中) |

詳細步驟圖解:

- 備雞: 雞塊徹底清洗。冷水入鍋汆燙1-2分鐘至雜質浮出,撈起用溫水沖淨。薑拍裂備用。

- 熬高湯: 洗淨的鍋加入雞塊、薑塊、冷水3000ml。大火煮滾,仔細撇淨浮沫。轉最小火,蓋鍋留縫,慢熬1.5小時。撈出雞塊,雞湯過細篩濾清。

- 拆肉濾湯: 雞湯放涼,撇除表面多餘油脂(保留適量金黃雞油)。雞肉稍涼後去皮去骨,雞胸肉撕成粗絲,雞腿肉帶皮切小塊。雞骨可回鍋湯中再熬20分鐘提煉。

- 煮粥融合: 濾清的雞湯煮沸,加入瀝乾的米。大火煮滾後轉極小火(保持微滾狀態)。蓋鍋留縫。每10-15分鐘從鍋底輕柔攪拌一次,防止黏底。熬煮50-60分鐘至米粒開花、粥體濃稠。

- 匯入雞肉: 加入拆好的雞肉絲、雞腿塊、雞皮。續煮10-15分鐘,讓雞肉香氣融入粥中。

- 黃金調味: 起鍋前10-15分鐘,加入鹽調味(邊加邊試!)。可撒少許白胡椒粉。試味調整濃稠度(太稠加熱水,太稀多煮一會)。

- 靜置甦醒: 關火,蓋上鍋蓋燜5-10分鐘。這步驟很重要,讓米粒充分吸收湯汁,粥體融合更完美。

失敗教訓與實戰心法

理想很豐滿,現實卻常常給我當頭棒喝。這碗雞粥,讓我繳了不少「學費」:

- 致命錯誤:火力失控 第二次嘗試時,想說用快一點的中火煮粥應該沒問題吧?結果鍋底傳來「啵啵啵」的聲音越來越密集,我心知不妙,衝過去攪拌已經太遲。底部結了厚厚一層焦鍋巴,整鍋粥都染上苦味。(那天我差點把鍋子扔了) 結論:小火慢熬是鐵律! 寧願多花點時間,也不要冒毀鍋的風險。砂鍋保溫性好,受熱均勻,是我的首選。

- 口感災難:雞肉過柴 第一次煮時,我把汆燙好的雞肉直接丟進粥裡從頭煮到尾。結果拆出來的雞肉絲,乾柴得像在嚼木屑。原來雞肉長時間熬煮會流失水分。正確做法是等粥快煮好時才把拆好的熟雞肉絲放進去煮10分鐘左右,這樣雞肉既能吸收粥的風味,又能保持軟嫩不柴。雞腿肉帶皮煮口感更好,雞胸肉則要撕得夠粗才不會太碎。

- 風味失蹤:鹽放太早 有次偷懶,在米剛下鍋不久就撒了鹽調味。結果煮到最後,鹹味好像消失了?只好再加鹽,卻又變得死鹹不鮮。後來才明白,鹽加得太早,會抑制米粒釋放澱粉,也會讓湯頭的層次感變平。起鍋前10-15分鐘是調味黃金時間! 這時粥的濃稠度和風味都已定型,鹽才能完美地將那股鮮甜勾勒出來。

- 稠度失控:米水比例失誤與攪拌偷懶 有次水放得不夠精準,中途又懶得一開始頻繁攪拌,發現米粒有點沉底結塊了才急忙補救,結果煮出來的粥口感不均勻,有些米粒還沒完全煮透。於是果斷入手一個廚房計時器,嚴格執行每10分鐘攪拌一次的任務(初期尤其重要),再也沒發生過黏鍋慘劇。水量也要根據自家爐火火力、鍋具和米種微調,煮幾次就能抓到最適合的比例。

臺北雞粥攤風味PK評比

為了精進手藝,我特別跑了好幾家臺北知名的雞粥攤位當「田野調查」(其實就愛吃啦)。這裡分享我的私人筆記:

| 店家名稱 (區域) | 特色風味 | 雞肉口感 | 粥體稠度 | 湯頭表現 | 個人主觀評語 |

|---|---|---|---|---|---|

| 萬華無名老攤 | 純粹雞香,古早味 | 紮實帶嚼勁 | ★★★★☆ (稍稠) | 醇厚濃鬱,膠質感明顯 | (我的啟蒙老師!經典醇厚派代表) |

| 中山區阿婆雞粥 | 溫潤順口,帶淡淡麻油香 | 非常軟嫩 | ★★★☆☆ (適中) | 清甜不膩,油脂感較低 | (長輩最愛!溫柔系首選) |

| 東區文青粥鋪 | 創新風味 (試過剝皮辣椒/藥膳) | 維持嫩度 | ★★★☆☆ (適中) | 創新大膽,基底稍弱 | (年輕人打卡點!口味變化多) |

| 內湖深夜食堂 | 濃烈白胡椒香氣 | 偏紮實 | ★★★★☆ (稍稠) | 辛香暖胃,層次稍單一 | (寒夜救星!重口味者會愛) |

| 自家終極版 | 醇厚雞鮮,平衡溫潤 | 軟嫩帶彈性 | ★★★★☆ (稍稠) | 膠質豐厚,鮮甜回甘 | (歷經失敗調整,最貼近我愛的經典味!) |

吃了這麼多攤,回家再調整自己的配方,更深刻體會到一碗好雞粥的標準:湯頭要夠濃醇鮮甜,是雞骨精華熬出來的,不是靠味精。米粒要化得剛好,稠滑但有存在感。雞肉要嫩而不柴,絲絲入味。 還有,剛煮好的雞粥,表面會凝結一層薄薄的「粥衣」(米油),這是精華所在!

一碗成功的雞粥擺在面前,湯匙沉下去的觸感很重要。不能像水一樣毫無阻力,也不能像漿糊般難以攪動。是那種溫柔包裹湯匙,舀起時,半透明的米粒湯汁緩緩流下,間中夾雜著誘人的雞肉絲。香氣是純粹濃鬱的雞湯香,帶點老薑的辛香點綴。入口的瞬間,米粥的溫潤滑順、雞湯的深沉鮮美、雞肉的細嫩甘甜、還有若有似無的白胡椒暖意,層層疊疊在口中化開。特別是喉嚨不舒服或胃口不佳時,這碗雞粥就是最溫柔的撫慰。(每次煮成功,自己都忍不住先偷吃兩碗!)

Q&A

Q1:隔餐的雞粥怎麼加熱最好吃?

A:千萬別用大火滾煮!水分會蒸發,粥變超稠。最好的方式是加一點點熱水或熱高湯,用小火慢慢加熱,邊熱邊攪拌,讓它均勻受熱回復滑順口感。用電鍋外鍋加一點點水,按下開關稍微蒸熱也可以,但要留意別蒸過頭變乾。

Q2:家裡沒有砂鍋,用一般湯鍋可以煮嗎?

A:可以!但普通湯鍋底部較薄,導熱快也容易區域性過熱黏鍋。解決方法:火力要控制得更小;攪拌要更勤快(初期差不多5-7分鐘就要攪一次);鍋底可以墊一片不鏽鋼蒸架或專用的鍋底聚熱板,幫助分散熱源。

Q3:可以加其他食材進去煮成雞肉粥嗎?例如香菇、幹貝?

A:當然可以!這是我實驗過的變化版:

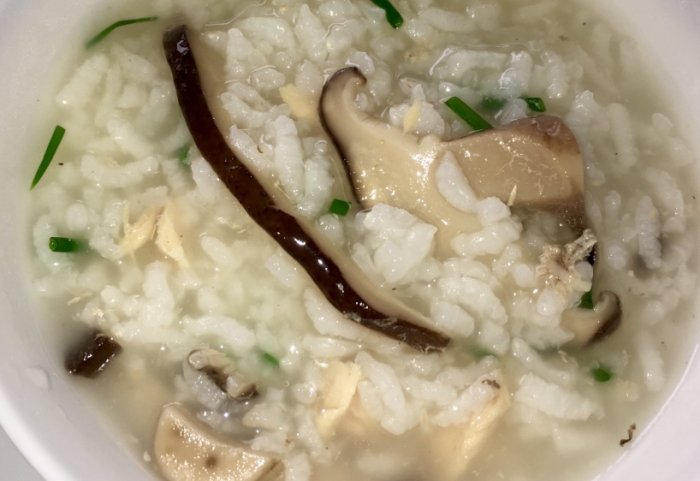

- 香菇雞粥: 乾香菇泡發切絲,在熬高湯後段或煮粥初期加入,香氣爆棚。

- 幹貝雞粥: 乾幹貝泡軟後撕成絲,連同泡幹貝的水(過濾後)在煮粥時加入,鮮上加鮮。

- 滑蛋雞粥: 粥煮好關火後,淋入打散的蛋液快速攪拌,形成蛋花。

- 雞粥鍋: 粥煮得稍微稀一點,當湯底,搭配魚片、鮮蝦、蛤蜊、青菜等邊煮邊吃。重點是這些「加料」最好在粥底已經煮好後再加入煮熟即可,避免長時間熬煮搶味或影響口感。傳統雞粥追求的是純粹雞香,加了料味道就不同了,但我覺得好玩也好吃!